Le Moulin de Villiers : Mémoire d'un terroir de l'Aisne

Niché dans la campagne paisible de Vendières, au cœur du pays du Tardenois dans le département de l’Aisne, le Moulin de Villiers est bien plus qu’un simple bâtiment. C’est un témoin silencieux de l’histoire locale, un lieu où le labeur des hommes a su tirer parti de la force de l’eau pendant des siècles. Aujourd’hui magnifiquement restauré, il incarne la renaissance du patrimoine rural, alliant le charme de l’ancien au confort moderne.

Le Moulin de Villiers est au carrefour de 3 départements : L’Aisne, la Marne et la Seine et Marne et de 3 régions : Les Hauts de France, le Grand Est et l’île de France.

Aux origines du Moulin : Un pôle vital pour la vie locale

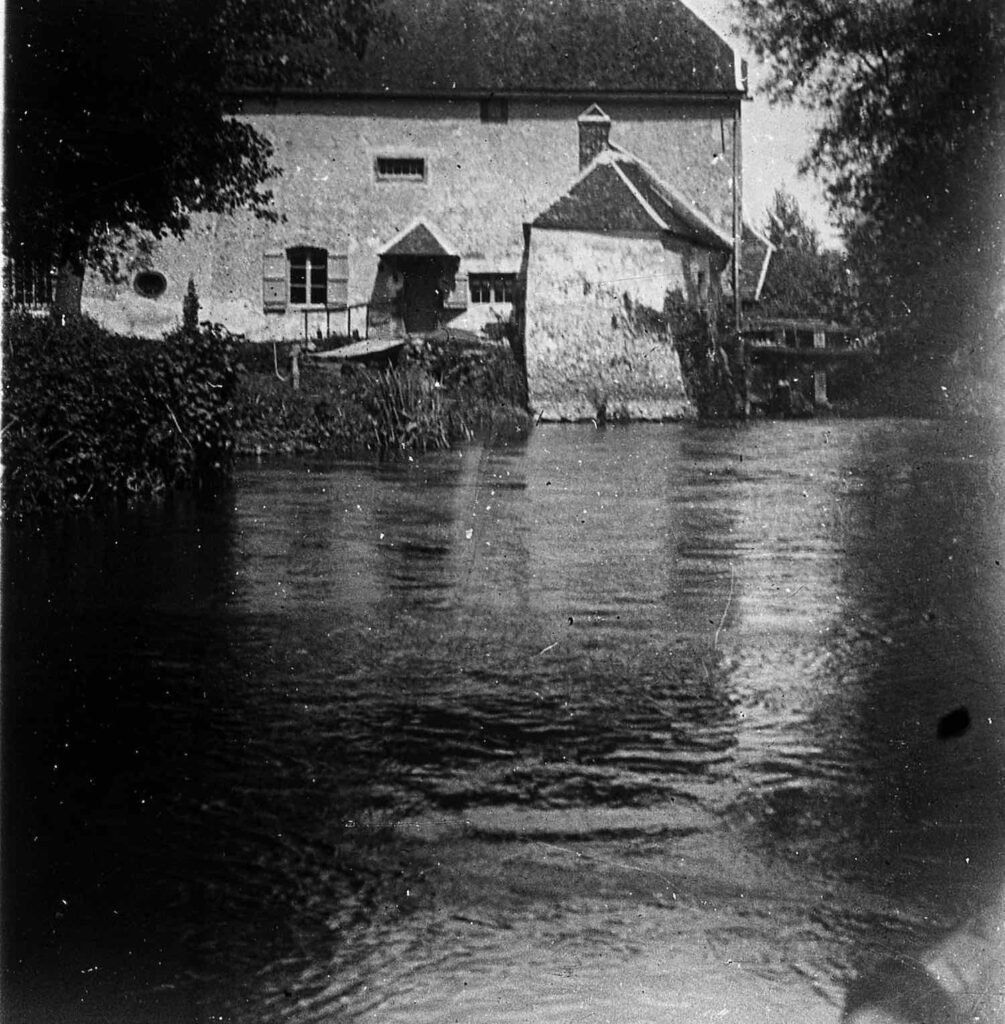

L’existence du Moulin de Villiers est attestée depuis plusieurs siècles. Bien que sa date de construction initiale précise soit difficile à établir, on retrouve sa présence sur des documents cartographiques anciens, notamment le cadastre napoléonien de Vendières datant de 1824. Il y est clairement identifié comme un moulin à eau, positionné stratégiquement sur le cours du ru d’Alland, un petit affluent de l’Ourcq.

À cette époque, son utilité était fondamentale pour l’économie et la vie de la communauté. Sa puissante roue à aubes, actionnée par le courant, entraînait les meules de pierre qui transformaient les céréales (blé, seigle) récoltées dans les fermes environnantes en farine. Cette farine était essentielle à la fabrication du pain, base de l’alimentation pour des dizaines de familles du village et des hameaux voisins. Le moulin était donc un véritable poumon économique, un lieu de passage obligé pour les agriculteurs et un centre de vie sociale.

Evolution du Moulin de Villiers au fil des ans

Les Familles meunières, cœur battant du Moulin

Retracer la succession complète des familles de meuniers qui ont œuvré au Moulin de Villiers est un travail d’archives complexe. Cependant, les registres d’état civil et les recensements du XIXe siècle permettent de lever le voile sur certains de ses occupants. Le métier de meunier était exigeant, demandant une connaissance parfaite de la mécanique du moulin, des caprices du cours d’eau et de la qualité des grains.

Le meunier n’était pas un simple artisan ; il était une figure centrale du village. La qualité de sa farine, sa probité lors de la pesée et son rôle dans la régulation de cet approvisionnement vital lui conféraient un statut particulier. De génération en génération, ces familles ont entretenu et modernisé l’outil de travail, assurant sa pérennité face aux aléas climatiques et aux évolutions techniques.

Anecdotes et Faits Marquants

La vie du moulin était rythmée par la nature.

-

La dépendance à l’eau : Les périodes de sécheresse estivale pouvaient mettre le moulin au ralenti, voire à l’arrêt, créant des tensions sur l’approvisionnement en farine. À l’inverse, les crues violentes du ru d’Alland (le Petit Morin aujourd’hui) représentaient une menace constante pour les installations.

-

Le « droit de mouture » : Le meunier se rémunérait souvent en prélevant une partie de la farine moulue, une pratique appelée « droit de mouture ». Ce système, parfois source de méfiance, était au cœur des interactions entre le meunier et les paysans.

-

Un lieu de nouvelles : Le moulin était un carrefour où se croisaient les habitants de toute la contrée. On y échangeait les dernières nouvelles, les rumeurs et les informations importantes, bien avant l’avènement des médias modernes.

De la farine aux fêtes : La renaissance du Moulin au XXe et XXIe Siècle

Avec la révolution industrielle et l’apparition des minoteries industrielles au XXe siècle, l’activité des petits moulins de campagne a progressivement décliné. Moins rentables, beaucoup ont été abandonnés. Le Moulin de Villiers n’a pas fait exception et a cessé son activité meunière. Il s’est alors endormi pendant plusieurs décennies, sa roue devenant silencieuse et ses murs subissant les outrages du temps.

Il a fallu la passion et la vision de nouveaux propriétaires à la fin du XXe siècle pour que le moulin connaisse une seconde vie. Conscients de la valeur historique et esthétique du lieu, ils ont entrepris un projet de restauration colossal. L’objectif était de préserver l’âme du bâtiment – ses pierres de taille, ses poutres apparentes, son architecture caractéristique – tout en l’adaptant à un nouvel usage.